Résumé : En 1929 un département du Ministère de la santé chinois propose une « abolition » de la médecine chinoise. Ce projet sera rapidement abandonné sous la pression des praticiens et de leurs organisations. La crise provoquée va conduire l’inverse du but recherché, la création d’un Institut de la médecine nationale marquant l’institutionnalisation, la professionnalisation et la scientifisation de la médecine chinoise. Cet épisode historique clé est souvent cité dans les récits, notamment à propos de l’acupuncture, mais interprété paradoxalement comme une interdiction effective, symptôme final d’une décadence progressive de la fin de la Chine impériale à la Chine républicaine. L’objet de l’article est de s’interroger sur le pourquoi de cette demande d’abolition de la médecine chinoise, sur les enjeux à l’époque et les conséquences immédiates et actuelles. La médecine chinoise est à la conjonction de trois débats de nature distincte sur la modernisation de la Chine, sur la professionnalisation de la médecine et sur la scientifisation de la médecine chinoise. La crise de 1929 est emblématique des enjeux idéologiques et professionnels qui interfèrent fortement avec la question scientifique, biaisant les débats et entretenant une fausse controverse. La pétition en 2018 contre les « fake-medicine » en est une réplique lointaine et dégradée. Mots-clés : -Chine républicaine – professionnalisation – scientifisation – institutionnalisation - controverse –

Summary : In 1929 a department of the Chinese Ministry of Health proposed an "abolition" of Chinese medicine. This project will be quickly abandoned under pressure from practitioners and their organizations. The crisis provoked will lead to the opposite of the desired goal, the creation of a National Institute of Medicine marking the institutionalization, professionalization and scientifization of Chinese medicine. This key historical episode is often cited in stories, especially about acupuncture, but paradoxically interpreted as an effective ban, the final symptom of a gradual decline from the end of imperial China to republican China. The purpose of the article is to examine why this request for the abolition of Chinese medicine was made, what was at stake at the time and what the immediate and current consequences were. Chinese medicine is at the intersection of three distinct debates on the modernization of China, on the professionalization of medicine and on the scientificization of Chinese medicine. The 1929 crisis is emblematic of ideological and professional issues that strongly interfere with the scientific question, biasing debates and fuelling false controversy. The petition in 2018 against the "fake-medicine" is a distant and degraded replica of it. Keywords : - Republican China - professionalization - scientifisation - institutionalization - controversy -

Le 25 février 1929 lors de la première conférence du Conseil national de la santé tenue dans les locaux du ministère de la santé à Nanjing est adoptée une "Résolution pour l'abolition de la médecine autochtone"[1]. Il s’agit dans les faits d’un projet rapidement abandonné, élaboré au sein d'une structure du tout premier ministère de la santé chinois de l'histoire créé seulement quelques mois auparavant (1er novembre 1928). Les réactions que provoque sa radicalité conduisent les années suivantes à l'institutionnalisation et la professionnalisation de la médecine chinoise, c'est-à-dire à l'inverse de son objectif annoncé d'abolition.

Cette résolution est très souvent citée et présentée comme le prolongement ou une réplique du décret de 1822 de l'Empereur Daoguang sur l'interdiction de l'acupuncture [1]. A la différence de ce qui se passe en 1822 dans les secrets de la Cité interdite, la tentative d’abolition de la médecine chinoise est au centre d’un vaste débat public sur lequel nous disposons d’une solide documentation [2-9]. L’objet de cet article est d’analyser les éléments et les enjeux de ce débat, ainsi que ses conséquences immédiates et actuelles.

Le contexte politique et international au début du XXème siècle est complétement bouleversé par rapport à celui qui prévalait en 1822. La Chine, "l'homme malade de l'Asie", focalise les ambitions coloniales et impérialistes des pays occidentaux puis du Japon forts de leurs supériorités technique et militaire. Incapable de faire face, l'Empire s'effondre et en 1912 la République est proclamée. La médecine chinoise se place, à ce moment, à la conjonction de trois débats de natures distinctes :

- Débat politique sur la transformation de l'ancienne société et les réformes nécessaires, sur la modernisation de la Chine et ses modalités.

- Débat social sur la professionnalisation de la médecine avec deux groupes de praticiens qui vont s'opposer dans la défense de leurs intérêts, les médecins de formation occidentale et les praticiens traditionnels.

- Débat scientifique et épistémologique sur la nature de la médecine chinoise et son rapport à la science.

Ces trois débats sont bien sûr imbriqués et impliquent souvent à des niveaux différents les mêmes acteurs. D'un côté la professionnalisation de la médecine s'inscrit dans le cadre d'un processus politique de modernisation et d'un autre la science va être convoquée en tant que constituant essentiel de la modernité. Mais cadre politique, cadre professionnel et cadre scientifique doivent être clairement distingués parce qu'ils visent des objectifs différents avec des méthodes, des temporalités, des instances et des registres de vérité différents.

La modernisation

La chute de l'Empire était directement liée à son incapacité à réformer, et ce n'est pas la modernisation en elle-même qui est en discussion, mais ses modalités d'application à la Chine. S'opposent ainsi différents points de vue entre une modernisation radicale se calquant au plus près sur l'Occident et des formes plus sélectives s'interrogeant, tout comme au Japon, sur "comment être moderne sans être occidental" [10] ? La modernisation se fait sous le slogan "madame Science et madame Démocratie", science et démocratie étant considérées comme les clefs de voûte d’un pays moderne, fort et indépendant. La médecine est bien sûr partie prenante des sciences et des techniques. En 1911 après la terrible épidémie de peste en Mandchourie se tient le premier congrès international médical en Chine. Le vice-roi Xi Liang prononce le discours inaugural, discours considéré comme le moment de basculement dans la médecine en Chine :

« Nous estimons que les progrès de la science médicale doivent aller main dans la main avec l'avancement des savoirs, et que si le chemin de fer, le télégraphe, la lumière électrique, et d'autres inventions modernes sont indispensables au bien-être matériel de ce pays, nous devons également faire usage des merveilleuses ressources de la médecine occidentale pour le bien de notre peuple » [11].

La médecine occidentale devient ainsi un emblème et une avant-garde de la modernité alors que la médecine chinoise, qui a révélé toutes ses insuffisances durant l'épidémie, va symboliser l'ancienne société. La santé des individus, donc la médecine et l'hygiène, est une condition essentielle de la santé de la nation :

« La puissance d'une nation est liée à sa race et la force d'une race s'appuie sur la conscience de l'hygiène, de sorte que l'hygiène est le facteur le plus important pour le développement d'un pays. C'est l'ignorance de l'hygiène qui cause la faiblesse de notre peuple » [12].

La médecine chinoise est prise pour cible dans des textes à grand retentissement par les intellectuels modernistes du mouvement du 4 mai (1919) comme Lu Xun ou Chen Duxiu, assimilée à tout ce qui, dans la culture chinoise, est arriération et superstition :

« Je me souvenais encore des théories et des ordonnances du médecin de naguère et, en les comparant avec ce que je savais désormais, je pris peu à peu conscience du fait que la médecine chinoise était une tromperie, intentionnelle ou non, et je compatissais avec les malades abusés et leur famille ; enfin, en lisant des livres d'histoire traduits, je compris comme une évidence que le mouvement des réformes au Japon avait pris son essor largement à partir de la médecine occidentale » (Lu Xun préface à Cris 1923 [13]).

« Nos médecins ne connaissent pas la science. Ils ne comprennent pas l'anatomie humaine et plus encore ne font aucune analyse sur la nature de la médecine. Ils n'ont même pas entendu parler des microbes et des maladies contagieuses. Ils ne parlent que des cinq éléments, de leur production et destruction, du chaud et du froid, du yin et du yang et prescrivent des médicaments selon d'anciennes formules. Toutes ces idées absurdes et ces croyances irrationnelles doivent être guéries avec l'aide de la science » (Chen Duxiu, Appel à la jeunesse 1919).

La médecine chinoise devient un enjeu symbolique et idéologique. Dans leur livre sur l'histoire de la médecine chinoise Wong Chimin et Wu Lien-teh [2] intitulent le chapitre concernant la période républicaine « Lutte entre les forces anciennes et nouvelles » et Croizier dans le sien « Médecine dans un contexte de confrontation culturelle » [3].

La professionnalisation

Comme partout dans le monde la modernisation passe par l'institutionnalisation des rapports entre le pouvoir et les citoyens. Dans le domaine de la santé l’enjeu est la régulation du marché médical et la professionnalisation des praticiens. La professionnalisation instaure un contrôle de l'état au travers d’une habilitation subordonnée à une formation diplômante. Pour les praticiens ce contrôle a des contreparties essentielles que sont l'autonomie, le monopole et le prestige social, ensemble de caractéristiques distinguant une profession d'une simple activité ou d'un simple métier [14]. L'enjeu est donc essentiel pour les acteurs du domaine de la santé. Mais la professionnalisation n'émerge pas de nulle part sur simple décision politique, elle est la résultante d'un processus. Elle exige une action collective d'un regroupement de praticiens ayant préalablement mis en place les éléments structuraux de la future profession dont il réclame la reconnaissance. La professionnalisation implique ainsi des prérequis [14, 15]. Des personnes partageant une même activité d'intérêt général doivent disposer d'un corpus commun de savoirs et de pratiques. Ce corpus doit être formalisé et systématisé, et enfin transmis au cours d'une formation supérieure commune. Il leur faut également définir un idéal de service sous la forme de normes professionnelles et d'une éthique.

La médecine chinoise

Au début du XXème siècle, Eugène Guillemet, médecin du consulat de France à Chongqing, comme tous les observateurs occidentaux note :

« En Chine, la profession médicale est ouverte à tous, la liberté d'exercice complète. Aucun certificat n'est imposé, aucun examen n'est nécessaire » [16].

La médecine en Chine ne constituait pas un système structuré avec une régulation au niveau de l'état. La conséquence est son apparente absence d'unité et la coexistence d’une médecine savante avec une médecine populaire multiforme (médecine itinérante, médecine de foire, cultes des temples, guérisseurs, prêtres taoïstes, rebouteux, sorciers, chaman, devins …) [17], autorisant une certaine porosité. Mais observons que cela a été le cas en Occident encore tout au long du XIXème siècle et que c’est justement là l’enjeu de la professionnalisation. La particularité chinoise est que l'État va avoir à arbitrer un marché médical partagé non pas simplement en deux, la médecine savante et les différentes autres formes de pratiques, mais en trois avec l'irruption de la médecine occidentale, modifiant les termes du débat. Cet aspect est souvent occulté, médecine savante, pratiques populaires, ésotériques ou superstitieuses étant toutes amalgamées, amplifiant une divergence avec la médecine occidentale. La médecine savante chinoise parait également présenter un handicap structurel manifeste : l'absence d'une communauté professionnelle constituée, fondée autour d'institutions unificatrices comme les facultés de médecine, les sociétés savantes ou les revues médicales assurant un minimum d'expertises et de normes partagées. Mais, nous le verrons, ceci n’est plus tout à fait vrai au début du XXème siècle.

Si on se place dans une perspective historique, les handicaps de la médecine chinoise sont en fait à relativiser. La Chine a créé avec le Taiyiyuan, le Collège Impérial de Médecine, la première institution d'enseignement médical au monde dont l'objectif était d'assurer une formation spécialisée selon un cursus au contenu défini et systématisé, organisé en disciplines, avec concours d'entrée, examens et diplôme. Cette école médicale s'est maintenue du VIème au XXème siècle et même quelques années après l'abdication de l'Empereur [1]. Elle était essentiellement destinée à la formation des médecins de la cour mais des équivalents au niveau des provinces ou de préfectures ont également été créés au cours de l'histoire. Toutefois au XIXème siècle les institutions locales paraissent avoir quasiment disparues alors que le Taiyiyuan ne formait qu'une infime minorité de praticiens, l'immense majorité des praticiens étant formée à un niveau individuel, local et privé dans des lignées familiales pour la moitié, en autodidacte par la lecture de classiques médicaux ou de maitre à disciple pour les autres[2].

Mais cette absence d'unité dans les voies de formation est compensée par un corpus commun de livres médicaux constituant un savoir public, partagé et largement diffusé. Les praticiens lettrés étaient éduqués dans une culture classique particulièrement dans l'optique des concours mandarinaux, permettant la lecture et l'accès aux traités canoniques. Près de la moitié des praticiens du XIXème siècle recensés par Florence Bretelle-Establet possède un diplôme mandarinal [18]. Cela conduit à tracer les contours d'une communauté savante et professionnelle disposant d'un même bagage de savoirs et de techniques et ayant une forte conscience de soi par rapport aux pratiques populaires[3]. Certes on peut considérer le corpus classique lui-même comme hétérogène et soumis à des interprétations variables en fonction des lieux, des époques et construisant des traditions médicales aux aspects divers, mais cela a également été longtemps le cas en Occident[4].

Avec les encyclopédies médicales impériales dès le IIIème siècle, l'État chinois a lui-même directement et fortement contribué à la construction d'un corpus officiel de savoirs classifiés largement diffusé avec une vocation pédagogique. Exemplaire est Le Yi Zong Jin Jian (miroir doré de la médecine) publié en 1742, ouvrage collectif et institutionnel rédigé par une équipe de 80 rédacteurs, ordonné par l'Empereur Qianlong et sans équivalent au monde. Il restera en vigueur comme livre de référence pour les examens du Taiyiyuan jusqu'à la fin de l’Empire. L’État a également mis en place des établissements caritatifs pour assurer des soins et distribuer des médicaments, et des structures destinées à faire face aux épidémies et aux famines.

Ainsi, loin de s'être désintéressée du domaine de la santé, la Chine impériale a, au contraire, imaginé et façonné au cours de son histoire un idéal de responsabilité étatique. Si elle a échoué dans une mise en place durable et générale, elle a néanmoins précédé l'Occident dans la création d’éléments nécessaires à une professionnalisation de la médecine au sens moderne. Leur mobilisation à partir de la fin du XIXème siècle permettra une réponse rapide, et adaptée au mieux que possible à un nouveau contexte et à de nouvelles exigences.

Au cours du XIXème siècle l’élite des praticiens traditionnels prend pleinement conscience de l'importance de la question de l'enseignement et de l'apprentissage[5]. La Liji Yiyuan Xuetang considérée comme la première école de médecine chinoise sous une forme moderne avec un cursus sur cinq ans, est créé en 1885 par Chen Qiu à Wenzhou (Zhejiang) [19]. Une vingtaine d’années auparavant, les missionnaires avaient installé la première école de médecine occidentale à Canton (1866). A la suite de la Liji Yiyuan Xuetang de nombreux autres établissements vont être ouverts notamment à la fin des concours mandarinaux (1905) et en 1915 il est recensé trente-six écoles dans dix provinces. La plus importante se situe à Guangdong avec près de 500 étudiants ; la plus célèbre est à Shanghai crée par Ding Ganren. Une seule est mise en place par une autorité provinciale, toutes les autres par des personnes ou des intérêts privés (sociétés médicales savantes ou syndicats d’herboristerie).

L'apparition d’écoles de médecine chinoise peut être interprétée comme une réponse à la création de facultés de médecine occidentale. Mais il faut observer que dans beaucoup de provinces elles les précèdent et qu’en 1915 elles sont deux fois plus nombreuses. Il faut davantage y voir un mouvement plus général de réforme de l'enseignement à la fin des Qing qui touche tous les domaines bien au-delà de la médecine. Parallèlement aux premières écoles de médecine chinoise se mettent en place des établissements de soins (hôpitaux [19, 21], dispensaires ou établissements de charité) auxquels les écoles sont adossées. Se développent également des associations professionnelles et société savantes [22]. Le rapport Faber[6] en 1931 [24] fait état de 570 associations médicales dévolues à l’étude et au développement de la médecine chinoise. Plus de 200 périodiques de médecine chinoise ont été créés durant la Chine républicaine [23] contre 45 de médecine occidentale [2].

En 1929 la médecine chinoise parait disposer des structures et des acteurs lui permettant de répondre, au moins a minima, aux impératifs d’une professionnalisation dans un état moderne.

La médecine occidentale en Chine

S’il ne faut pas surestimer les faiblesses de la médecine chinoise, il ne faut pas non plus surestimer les forces de la médecine occidentale au début du XXème siècle.

La médecine occidentale s'installe en Chine à partir de 1820 avec l'ouverture d'un dispensaire à Macao. Durant tout le XIXème siècle l'essentiel de la pénétration de la médecine occidentale sera assurée par les missions protestantes anglo-saxonnes. En 1838 la Medical Missionary Society est fondée. Les missionnaires vont s'attacher à la création d'établissements hospitaliers puis d'écoles de médecine qui y sont associées. La première école est ouverte à Guangzhou en 1866 au Canton Missionary Hospital et en 1887 parait le China Medical Missionary Journal. Comme avec la mission jésuite en Chine au XVIIème et XVIIIème siècle, la science et la médecine sont des instruments d'évangélisation[7]. En 1887, 84 médecins missionnaires protestants étaient présents en Chine[8] et en 1897 seulement 300 médecins chinois de médecine occidentale avaient été formés et autant étaient en formation [2]. Au tournant du siècle les institutions médicales vont se multiplier avec l'entrée en jeu des Français, Allemands et Japonais. À Shanghai les français fondent l'Université Aurore (catholique) en 1903 et les Allemands la Deutzche Medizinschule (Tongji Medical School). Quasiment toutes les structures de médecine occidentale sont alors sous la direction de médecins occidentaux. En 1934, la formation des médecins est assurée dans 30 écoles de médecine dont 12 dépendent du gouvernement chinois (6 dont 2 militaires) ou du niveau provincial (6), les 18 autres des missions ou gouvernements étrangers. 214 établissements hospitaliers sont recensés, dont 150 dépendants des Missions, 14 de l’état et 50 sont des structures privées.

La faiblesse évidente de la médecine occidentale est sa démographie. Le rapport Faber de 1931 [23] évalue à 4 à 5000 médecins pour 400 millions d'habitants, soit 1 pour 80 à 100.000 habitants contre 1 pour 1.600 dans la France de l'époque. La plus grande partie est concentrée dans les grandes villes, 22% des médecins de formation occidentale exercent à Shanghai en 1935[9]. En comparaison, au même moment, les associations professionnelles de la médecine chinoise annoncent à Faber le chiffre de 1.200.000 praticiens traditionnels soit 1 praticien pour 300 habitants[10]. Cette démographie a évidemment des conséquences immédiates sur la consommation de soins médicaux. Une enquête en 1933 dans le district rural de Dingxian près de Beijing montre que sur une population de 390.000 personnes, 67% avaient recours aux praticiens de médecine chinoise contre seulement 4 % à la médecine occidentale, 28% n'ayant aucun accès aux soins [25].

L'autre faiblesse de la médecine occidentale est son extrême hétérogénéité. Elle est manifeste au niveau de la formation avec de multiples plans de clivages en fonction du lieu de formation (sur le territoire chinois ou à l'étranger[11]) et en fonction de la langue d'enseignement (anglais, allemand, japonais, français ou chinois). Cette hétérogénéité de formation induit de grandes différences de compétence entre les médecins formés selon les standards des universités occidentales, et ceux formés dans des écoles de médecine provinciales de second plan sans équipement et sans réelle capacité de formation clinique hospitalière. Le rapport Faber [24] évalue à seulement 13 le nombre de faculté délivrant un enseignement satisfaisant et formant au total seulement 180 médecins par an dans toute la Chine. Sur les 4.000 médecins de formation occidentale seuls 1.000 sont considérés comme ayant un niveau médical satisfaisant. Cette petite élite elle-même était soumise aux rivalités entre une majorité formée par les anglo-saxons, et les autres formés selon les normes et les habitudes d'enseignement françaises, allemandes ou japonaises. Un dernier élément de clivage est la distinction entre médecins chinois et médecins étrangers[12]. En 1915 est créée la National Medical Association of China avec 232 membres regroupant les seuls médecins chinois, les médecins étrangers n'étant admis qu'en tant que membres honoraires [2]. L'Association publie le National Medical Journal of China en deux éditions anglaise et chinoise et tient son premier congrès en 1916. En arrière-plan plan de la question de l’institutionnalisation et de la professionnalisation de la médecine se place ainsi celle de la sinisation des structures médicales[13] :

« Le temps est passé où la mise en place de nouvelles institutions médicales n'était déterminées que par des non-chinois ; la période est révolue où les institutions médicales étrangère pouvaient aider matériellement au développement de la médecine sans en référer aux chinois » (7ème conférence biennale de la National Medical Association janvier 1928 [2]).

Cette tension interne à la médecine occidentale a des conséquences sur sa relation à la médecine chinoise. Par rapport aux médecins occidentaux expatriés envoyés par leur gouvernement ou leur communauté religieuse, les médecins chinois n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes intérêts professionnels. La nécessaire recherche d'une identité au niveau national de ce tout nouveau groupe professionnel va l’amener à essayer de pousser au maximum leur avantage sur la médecine chinoise dans un contexte politique leur paraissant favorable.

Observons qu’en Occident au début du XXème siècle la réglementation de l'exercice de la médecine est elle-même très récente voire un processus encore en cours. En France la loi Chevandier ne date que de 1892 :

« … entre la loi de Ventôse an XI (mars 1803) selon laquelle "nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé sans être examiné et reçu comme il sera prescrit dans la présente loi" et celle de 1892 obligeant à la possession du doctorat d'État, la porte est restée ouverte à une pléthore de thérapeutes plus ou moins confirmés : des officiers de santé, des dentistes anciens mécaniciens ou serruriers, des herboristes, et toute une cohorte de thérapeutes moins chers et séduisants comme le guérisseur, le marchand d'orviétan, les religieuses, les prêtres, les vieilles, les sages-femmes et les pharmaciens » [18].

et aux USA Freidson observe :

« Ceux qui voulaient un diplôme pouvaient aisément l'obtenir en fréquentant une école médicale privée. A la fin du XIXe siècle, le nombre des "docteurs" aux États-Unis était de ce fait considérable et surtout il régnait une telle confusion dans le métier qu'il était on ne peut plus mal préparé à assimiler les progrès scientifiques de l'époque et à en faire bénéficier le public, ou tout simplement à se rendre sérieusement crédible auprès de lui. Il faut attendre le XXe siècle pour que l'autorisation d'exercer devienne aux États-Unis la règle générale et qu'elle soit soumise à une réglementation uniforme des études médicales. Avec l'uniformisation du cursus, un médecin diplômé est supposé nanti d'une formation technique élémentaire qui est à la fois à peu près équivalente chez tous les médecins et différente de celle de tous les guérisseurs » [14].

La réalité de ce qui se joue en Chine est bien plus nuancée qu’un conflit asymétrique entre un ensemble multiforme de praticiens traditionnels, figés dans leur histoire et ne luttant que pour leur survie au prix de toutes les concessions et un groupe organisé et uni de médecins de formation occidentale, certes peu nombreux, mais sûr d'eux, portés par la modernité et par la science. Il s'agit d'une compétition entre l'élite de deux groupes professionnels de structuration toute récente et avec des identités en voie de construction. Le bouleversement politique à la chute de l'empire est l'occasion pour ces élites d'une mise en avant de leurs objectifs et intérêts professionnels autant au niveau général et national qu'au niveau de leur propre groupe. Le conflit se double ainsi de rivalités et d'enjeux internes notamment autour de la scientifisation de la médecine chinoise et de la sinisation de la médecine occidentale.

1914-1929 : Le conflit de la professionnalisation

Au tournant du siècle, les écoles de médecine occidentale comme de médecine chinoise se mettent en place à travers la Chine. La question de leur habilitation par le nouveau régime républicain va rapidement être au premier plan[14]. Dès 1914 les praticiens traditionnels interviennent auprès du ministère de l’éducation. Mais cela concerne tout autant la médecine occidentale et les premières revendications de la jeune National Medical Association portent sur l’habilitation de ses écoles et de ses praticiens [4]. La question est toujours à l’ordre du jour lors de son congrès de 1928, et en 1932 dans le Chinese Medical Journal, organe de l’association, un rédacteur se plaint encore :

« Une condition préalable à l'enregistrement des médecins praticiens est l'enregistrement des facultés de médecine. Il est très décourageant de constater qu'il n'y a pas eu de législation efficace concernant cela » [27].

La question de la médecine chinoise est à replacer dans ce contexte d’une professionnalisation de l’ensemble du secteur de la santé où la position de la médecine occidentale est loin d’être stabilisée[15].

Très rapidement le gouvernement républicain va émettre des signaux favorables à la médecine occidentale. Le 30 septembre 1915 le président Yuan Shikai promulgue un décret "Exigences pour les fonctionnaires" qui fait référence pour les professions de santé à la nécessité d'un standard scientifique, mais sans mention directe à la médecine chinoise. Il est habituellement considéré comme la reconnaissance officielle de la médecine occidentale. Un an plus tôt la première demande de reconnaissance des écoles de médecine chinoise, s'était vu opposer un refus brutal par le ministre de l'éducation Wang Daxie : « J'ai décidé d'interdire la pratique de l’ancienne médecine et de supprimer l’herboristerie ».

Mais il ne s'agissait que d'une déclaration d'intention non suivie d'effet, et qui parait atténuée par l'avis de la commission de l'éducation chargée d’étudier la question et laissant une porte entrouverte[16] : énoncer une exigence scientifique n'est pas en soi une condamnation de la médecine chinoise, toute l'ambiguïté est dans la façon dont est pensé le rapport de la médecine chinoise à la science. Le gouvernement républicain formule un cadre mais, soumis aux pressions des deux groupes professionnels, va tergiverser durant près de vingt ans sur le statut à donner aux praticiens traditionnels.

En 1922 le ministère de l’intérieur tente de promulguer une première réglementation, considérée par les praticiens comme injuste et fortement préjudiciable à leurs intérêts. Son application est suspendue à la suite des protestations des organisations professionnelles. Inversement en 1926 la Conférence nationale de l’éducation adopte une résolution cette fois favorable à l’habilitation des écoles de médecine chinoise. Cette résolution entraine de fortes réactions de la National Medical Association, exhortant à défendre la médecine scientifique et à ne pas entraver la marche du progrès avec un retour à la vieille médecine. Toute la faiblesse du gouvernement dit de Beiyang (1913-1928) se reflète dans ces tergiversations et ce mouvement de balancier.

En avril 1927 le pouvoir républicain s’installe à Nanjing qui devient la nouvelle capitale chinoise, ouvrant la période de la décennie de Nanjing (1928-1938), cruciale pour la médecine chinoise : « C’est la seule période avant 1949 où le pouvoir central a été en mesure d’exercer un certain contrôle sur la nation et de présider à la construction d'un système de santé moderne » [25].

Le 1er novembre 1928 est créé le tout premier ministère chinois de la santé et de nombreux médecins y occupent des fonctions. Cette création est perçue comme le couronnement de la « nouvelle médecine » et dans ce contexte apparemment favorable, la faction dure va avancer ses pions Cette faction est constituée principalement autour de médecins formés au Japon comme Yu Yunxiu, et fortement influencés par l’évolution de la médecine dans ce pays[17].

Le 25 février 1929 lors de la première conférence du Conseil national de la santé tenue dans les locaux du ministère de la santé à Nanjing est adoptée une résolution présentée par le Dr Yu Yunxiu « Résolution pour l'abolition des pratiques autochtones ». La résolution propose la fermeture de toutes les écoles de formation à la médecine chinoise, l'enregistrement obligatoire des praticiens en exercice avant le 31 décembre 1930, accompagnée d’une certification dans les cinq ans liée au suivi d’un cours élémentaire de médecine. Les praticiens âgés de plus de cinquante ans et avec au moins vingt ans d’expérience sont dispensés de certification, obtenant une licence pour une durée limitée à 15 ans. Ces deux mesures, fermeture des écoles et enregistrement des praticiens en exercice, visaient l'extinction progressive de la médecine chinoise par le simple non renouvellement de ses praticiens.

Comme en 1922, mais avec une plus grande intensité du fait de l'extrême gravité de la situation, la résolution va entrainer une réaction des organisations professionnelles de la médecine chinoise. Durant trois jours un grand meeting est organisé à Shanghai à partir du 17 mars 1929 auquel participent 262 délégués représentant 131 organisations de 13 provinces et qui voit la création d’une Fédération nationale des sociétés médicales et pharmaceutiques [2]. Une grève est organisée avec une fermeture des cabinets et des établissements de soins accompagnée d’une campagne de presse dans des quotidiens de premier plan. Une délégation est envoyée à Nanjing au ministère de la santé et auprès de l’assemblée.

Cette action collective de grande ampleur des professionnels de la médecine chinoise conduit à l’abandon de la résolution de Yu Yunxiu. Plus encore, dans la continuité de leur mouvement, ils obtiennent 17 mars 1930, un an jour pour jour après le meeting de Shanghai, la création du Bureau de médecine nationale (guoyi guan) dont le premier directeur est Jiao Yitang, par ailleurs membre éminent du Yuan Législatif (le parlement). Dans le conseil d’administration figurent les frères Chen Lifu[18] (directeur du conseil) et Chen Guofu, tous deux également figures éminentes du Kuomintang [3]. Une professionnalisation est bien, comme le note Freidson, le résultat d’une action collective d’une élite professionnelle en connexion avec une partie de l’élite dirigeante qui lui est favorable [14].

En 1935 est publiée la législation qui acte la professionnalisation de la médecine chinoise avec une formation supérieure au niveau national. Ce texte est confirmé par un décret présidentiel « Zhongyi tiaoli » du 22 janvier 1936. En 1939 est publié le premier programme national d’enseignement de la médecine chinoise devant être appliqué dans toutes les écoles de médecine. Ce programme met en place une formation nationale sur cinq ans avec 1640 heures de cours, 1932 de travaux pratiques et 461 de pratique clinique[19] [8].

La décennie de Nanjing a consacré l’institutionnalisation et la professionnalisation de la médecine chinoise. C’est ce cadre qui sera confirmé et valorisé dans la Chine Populaire après 1949.

La scientifisation

La résultante de la crise de 1929 est que la médecine chinoise institutionnalisée est placée dans le cadre de la science, devient objet de science. L’article 1er du Bureau de Médecine nationale édicte en 1931 :

« Le Bureau a pour objet d'adopter des normes scientifiques de réévaluation de la médecine nationale et d'améliorer les méthodes de traitement et de composition des médicaments » [2].

Le programme national de 1939 consacre cette orientation dans la mesure où il comporte un enseignement de base de médecine occidentale (anatomie, physiologie, pharmacologie…) [8]. Il faut y voir bien autre chose que le résultat d’une simple stratégie de survie de la part des praticiens de médecine chinoise qui auraient ainsi réussi à préserver leurs pratiques dans un contexte socio-historique défavorable.

Ecole de convergence médicale sino-occidentale

Dès la rencontre des deux médecines au XIXème siècle, la question du rapport de la médecine chinoise à la médecine occidentale est posée. Ce questionnement se met en place spontanément dans les cercles savants bien avant qu’une concurrence professionnelle entre les deux ne se manifeste avec acuité. Un point de vue rationnel est porté par ce qui sera appelée Ecole de convergence médicale sino-occidentale (Zhongxi huitong pai) et dont les grandes figures sont Tang Zonghai (1846-1897) et Zhang Binglin (1868-1936). Médecine occidentale et médecine chinoise ont le même objet (le corps humain, son organisation, son fonctionnement comme ses dysfonctionnements) et le même objectif (traiter et prévenir ses pathologies) et une mise en relation de leurs savoirs et leurs pratiques parait comme une évidence. La « scientifisation » est le résultat d’un processus commencé dès la fin du XIXème siècle au sein de la médecine chinoise par une partie de ses élites. Comme Tang Zonghai, des praticiens s’initient à la médecine occidentale. L’incorporation d'éléments de médecine occidentale dans la formation à la médecine chinoise est très précoce, dès les premières écoles de médecine chinoise sont inclus des cours d’anatomie et d’hygiène (Wenzhou 1885) ou encore de thérapeutique, notamment sur les médicaments occidentaux (Shanghai 1906). Observons qu’inversement le programme de la première école de médecine occidentale mise en place par les missionnaires (1866) incluait des cours de médecine chinoise et que les premiers étudiants sont des praticiens de médecine chinoise ou de famille de praticiens chinois [2], la convergence pouvait ainsi être pensée initialement des deux côtés. Ceci-dit, il existe de nombreuses variantes sur ce qui est entendu par la « convergence » des deux médecines, comme un courant conservateur qui lui est hostile.

A l’analyse et d’un point de vue médical actuel, de nombreuses idées développées par les différents acteurs paraissent contestables ou naïfs. Mais ces idées vont évoluer sur toutes les années qui conduisent à la crise. On voit progressivement se dessiner et se préciser les contours d’une méthode d’approche rationnelle et systématique de la médecine chinoise.

Deux documents fondamentaux illustrent le débat autour de la proposition d’interdiction de la médecine chinoise : le texte même de la résolution de Yu Yunxiu votée par la commission du ministère de la santé qui représente l’acmé de la crise (1929) et le texte cadre de Lu Yuanlei et Tan Cizhong qui d’une certaine façon en marque la fin (1933).

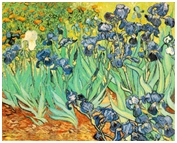

L’abolition de la médecine chinoise (Yu Yunxiu 1929)

La proposition d’abolition de la médecine chinoise de Yu Yunxiu comporte un ensemble de mesures législatives visant à son objectif, mais elle énonce également les motifs qui la fondent [2]. Quatre arguments explicitement numérotés sont mis en avant |voir annexe]. Les deux premiers contiennent une critique virulente des énoncés théoriques de la médecine chinoise considérés comme spéculations absurdes : le yin yang, les cinq éléments, 6 atmosphères, les zang-fu, les méridiens (point 1) et le diagnostic par les pouls (point 2). Les deux autres arguments en tirent les conséquences : la médecine chinoise est incapable de répondre aux impératifs de santé publique (point 3) et en perpétuant superstitions et croyances populaires elle est un obstacle à la diffusion de la science (point 4).

|

Figure 1. Yu Yunxiu (1879-1954).

|

Cet argumentaire est un concentré des prises de position de Yun Yunxiu durant les années précédentes et développées dans un ensemble de textes à partir de 1917 où il publie une critique systématique du Lingshu. Yu Yunxiu a particulièrement étudié la médecine chinoise et ses textes montrent une très bonne connaissance des traités classiques, connaissance qu’il met au service de sa cause. Sa condamnation de la médecine chinoise est entièrement centrée sur le corpus théorique dont il juge évidente la nature irrationnelle. Dans son argumentaire il faut noter une grande absente : la thérapeutique. La médecine est à la fois une profession savante et à la fois une profession consultante avec ainsi un double objectif : produire des savoirs et produire des soins [14]. En occultant du débat la thérapeutique Yu Yunxiu masque de fait la faiblesse d’alors de la médecine occidentale dans une composante centrale. Le troisième argument reflète le regard des médecins en Chine focalisé sur les questions de santé publique et de prévention dans un contexte de grands épisodes épidémiques. L’anatomie, l’hygiène et la bactériologie sont des domaines qui établissent avec évidence la supériorité de la médecine occidentale. Mais cela s’estompe quand on se déplace au niveau de la santé individuelle et du traitement des pathologies du quotidien. Près d’un siècle après, la plupart des thérapeutiques de la médecine occidentale dont pouvait disposer Yu Yunxiu ont disparues, alors que nombre de thérapeutiques de la médecine chinoise sont couramment utilisées au niveau mondial et font l’objet d’une recherche clinique et expérimentale intensive.

Si Yu Yunxiu omet dans son argumentaire la question de la thérapeutique, le paradoxe apparent est qu’il utilise la phytothérapie chinoise dans sa pratique quotidienne, qu’il fonde un institut de recherche pharmaceutique et qu’il compile lui-même des éléments de la littérature relative à la pharmacopée chinoise [8]. En visant l’interdiction de la pratique de la médecine chinoise, tout en faisant de la matière médicale un élément important de son champ de travail, Yu Yunxiu entend procéder, en quelque sorte, au nom de la science, à une expropriation des praticiens chinois et à une confiscation de leurs biens estimés utilisés à mauvais escient. Il découple la pratique (l’efficacité thérapeutique potentielle et l’expérience collective) de tout aspect théorique traditionnel, « théories et faits sont des choses distinctes et différentes » [6]. Mais ce découplage est opéré à son seul profit, les praticiens traditionnels étant eux irrémédiablement assimilés et assignés à leurs théories, ce qui l’autorise à vouloir les interdire de pratique.

La science est l’élément central d’une rhétorique identitaire des médecins de formation occidentale. Cela les conduit naturellement à prétendre à son monopole et à en refuser ou entraver l’accès au groupe rival. Les médecins reprochent aux praticiens de médecine chinoise leur ignorance de l’anatomie et de l’hygiène, mais ils s’inquiètent quand ces matières sont enseignées dans les premières écoles de médecine chinoise. Cette monopolisation des savoirs se prolonge par la monopolisation des pratiques, des outils et des dénominations. Ils interviennent pour se réserver l’utilisation des médicaments occidentaux, des stéthoscopes ou des seringues. Ils revendiquent le monopole des dénominations « docteur », « hôpital », « collège » ou « université ». C’est bien un débat identitaire qui se déroule avec la question de la désignation de l’autre comme de soi. Dans un contexte de nationalisme anti-occidental les médecins vont ainsi récuser le terme « médecine occidentale » au profit de celui de « nouvelle médecine ». De même pour désigner l’autre ils récusent les termes de « médecine chinoise » ou « médecine nationale » qui suggèrent un lien institutionnel à l’état, et utilisent les termes péjoratifs de « médecine autochtone (indigène) » ou « vielle médecine ».

Dans les discours une équivalence est faite entre « médecine occidentale » et « science » et entre « médecine chinoise » et « non science ». Un plan de clivage est ainsi tracé sur ce déplacement de sens qui ne va pas de soi en l’absence de définition claire de critères de scientificité et de démarcation entre science et non science[20]. Lei Hsiang-Lin rapporte l’utilisation courante durant la controverse de l’ancienne expression chinoise « ni âne ni cheval » (feilu feima) pour stigmatiser la prétention à « scientifiser » la médecine chinoise, le produit de la convergence ne pouvant être qu’une mule inféconde [6]. Cette médecine bâtarde « sino-occidentale » parait comme une corruption de la science, une ruse des partisans de l'ancienne société pour perpétuer leurs idées fausses et périmées. Pourtant, plusieurs décennies après, en 1981 est publié le premier numéro du Chinese Journal of Integrated Western and Traditional Medicine, première revue de médecine chinoise éditée en Chine à être indexée dans la grande base de données biomédicale PubMed. Cette indexation marque un aboutissement symbolique du mouvement initié en 1892 par Tang Zonghai avec son livre posant le principe d’une convergence (Zhongxi Huitong Yijing Jingyi)[21]. Dans son quatrième et dernier argument Yu Yunxiu énonce la médecine chinoise comme « obstacle au progrès et à la science ». Près d’un siècle après, la Chine est le deuxième pays au monde en matière de production scientifique tout en ayant préservé et porté sa médecine à un niveau de développement et de diffusion sans précédent.

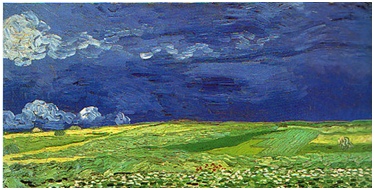

La scientifisation de la médecine chinoise (Lu Yuanlei et Tan Cizhong 1933)

|

Figure 2 . Lu Yuanlei (1894-1955) et Tan Cizhong (1887-1955).

|

Après l’échec de la résolution de Yu Yunxiu (1929) et la création de l’institut de médecine nationale (1930), les responsables de la médecine chinoise vont avoir à définir le cadre, les principes directeurs et les contenus d’une formation supérieure au niveau national. Une commission est chargée de ce travail au sein de laquelle Lu Yuanlei rédige le projet ensuite amendé par Tan Cizhong[22]. Ce texte, « Une ébauche de plan pour l'organisation de la médecine nationale » [8] comporte explicitement cinq points pouvant être formulés ainsi :

- Le savoir académique (incluant la théorie et la pratique) est vrai ou faux. On ne peut préjuger d’une théorie qu’elle soit vrai ou fausse, d’une pratique qu’elle soit efficace ou non du simple fait qu’elles soient occidentales ou chinoises, modernes ou anciennes.

- Chaque chose a une seule définition correcte, il ne peut y avoir deux définitions pour une même chose. S’il y a plusieurs définitions pour une même chose, nous devons déterminer laquelle est correcte, les autres devant être considérées comme fausses. Il n’y a qu’une réalité, il ne peut y avoir deux réalités parallèles.

- L’objet de la médecine est de soigner, pas de répondre à des objectifs culturels (la préservation de la culture chinoise) ou politiques (les intérêts économiques nationaux). La scientifisation de la médecine chinoise n’est pas la destruction de la culture chinoise, et inversement l’utilisation de médicaments occidentaux n’est pas une atteinte à l’intérêt économique de la Chine[23].

- Beaucoup de phénomènes ne sont pas expliqués par la science actuelle. Des méthodes de la médecine chinoise montrent leur intérêt dans la pratique mais elles ne reposent pas sur des preuves scientifiques. Il faut utiliser les méthodes scientifiques pour développer la médecine chinoise et cela n’est pas sacrifier la médecine chinoise à la science.

- La médecine est constituée d’aspects pratiques et d’aspects théoriques. Dans le processus de réforme de la médecine chinoise, les théories devront être modifiées, alors que pour les thérapeutiques il faut identifier les plus efficaces et répertorier les maladies qu’elles sont aptes à traiter.

Les trois premiers points énoncent des caractéristiques fondamentales de la science : l’universalisme (il ne peut y avoir une science occidentale et une science chinoise), le réalisme scientifique (la science comme description du réel et l’unicité du réel), le désintéressement (mise à distance des intérêts idéologiques et économiques). Ils énoncent la science comme valeur et comme méthode : c’est à la science de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux, la valeur d’un énoncé ou d’une pratique ne pouvant être déduite a priori ni de son pays d’origine ni de son époque de production.

Les quatrième et cinquième points répondent à la critique sur les théories de la médecine chinoise tout en actant l’évidence de leurs insuffisances. La science est pensée comme un processus (la science en marche) et non comme un aboutissement (la science établie). Les théories sont des approximations et l’objectif de la méthode scientifique est justement de les confronter au réel pour les faire évoluer ou en proposer de plus pertinentes. En l’état, il n’y a pas lieu d’éliminer a priori tout un corpus savant sans analyse scientifique précise de l’ensemble de ses énoncés. Ces derniers sont d’abord à envisager dans leur valeur opératoire, et les théories de la médecine chinoise ne sont pas réductibles au cadre général des cinq éléments ou du yin-yang. A partir du moment où l’Occident rend disponibles de nouveaux savoirs et de nouvelles méthodes, le réexamen de ces théories devient non seulement réalisable mais indispensable.

Le texte est un renversement où Lu Yuanlei et Tan Cizhong prennent de la hauteur, ceux sont eux les scientifiques renvoyant Yu Yunxiu à la posture du syndicaliste. La « scientifisation » est l’adoption d’une méthode de questionnement et d’un cadre de référence, et non pas l'élimination ou la dénaturation du corpus médical chinois. Elle est pensée comme un plus porteur d’avenir, ouvrant de larges perspectives et non comme un moins conduisant à sa disparition. Le texte est programmatique et visionnaire. Il centre la médecine chinoise sur l’objectif thérapeutique et pose clairement les questions qui seront celles de l’évaluation médicale des décennies plus tard : déterminer les thérapeutiques efficaces, leurs domaines d’application et leurs modalités d'utilisation. Là aussi Lu Yuanlei et Tan Cizhong renversent la perspective dogmatique de Yu Yunxiu et mettent en avant un point de vue pragmatique où la question des théories n’est qu’une question seconde à celle de l’efficacité. En énonçant la médecine chinoise comme objet de science, ils préservent l’avenir et perçoivent que les questions scientifiques se résolvent sur le temps long, et non dans l’immédiateté des débats politiques et professionnels.

La portée du texte-cadre est immédiatement relevée par … Yu Yunxiu lui-même dans une réponse remarquable à Lu Yuanlei :

« Vos pensées surpassent les opinions des autres dans cette génération, les questions préalables sont les plus importantes. Si nous suivons ce que vous dites, alors la partie inepte de la médecine chinoise sera supprimée et la vérité restera, le faux sera enlevé et le vrai restera, et alors la scientifisation de la médecine chinoise aura un chemin approprié, tout comme le dicton un charpentier fait ses outils d'abord et ensuite il peut construire une forme carrée ou ronde »[8].

Cette réponse où Yu Yunxiu se range aux arguments de ses adversaires clôture la crise qu’il avait ouverte. Le Chinese Medical Journal en 1935, au moment de la publication de la législation sur la médecine chinoise et oubliant la responsabilité directe des médecins, observe :

« Les règlements régissant leur profession [la pratique de la médecine chinoise], publiés par le Yuan législatif [le parlement] aux fins d'application de la loi, ont définitivement scellé la défaite d’un groupe de dirigeants gouvernementaux qui avaient défendu avec acharnement une interdiction complète de leur pratique » [32].

Conclusions

1929 est indiscutablement une date clé dans l’histoire de la médecine chinoise. La crise qui se produit à ce moment-là conduit directement, dès l'année suivante, à la mise en place de sa professionnalisation, institutionnalisation et scientifisation. Dans l’historiographie occidentale habituelle de la fin du XXème siècle ce tournant est placé non pas dans la Chine républicaine, mais dans la Chine communiste, vingt ans plus tard. Dans les récits sur l’acupuncture le sens des évènements est même inversé pour nous décrire une abolition effective en 1929, « ignominie finale » [33] qui ponctue un long déclin les siècles précédents. 1929 est ainsi présenté comme une réplique finale de 1822 qui avait vu l’interdiction de l’acupuncture par l’empereur Dao Guang [1]. Ce récit d’une involution de la médecine chinoise à la fin de la Chine impériale et achevée dans la Chine républicaine permet de voir la période de la Chine communiste comme le moment d’une refondation, mais au prix de son instrumentalisation par le régime, de sa scientifisation (au sens de dénaturation de la tradition) et de son institutionnalisation (au sens de standardisation et simplification des savoirs). L’histoire d’une « tradition inventée » résultant d’une injonction politique du régime communiste pour des raisons purement idéologiques (nationalisme, anti-impérialisme, scientisme marxiste) ou pragmatiques (pénurie d’établissements et de personnels de médecine occidentale) nous est ainsi racontée. Mais ce qui est mis en place dans la Chine populaire des années cinquante est dans une évidente continuité avec le cadre et les principes directeurs élaborés durant la Chine républicaine. Cette continuité se retrouve dans la continuité des hommes : nombre d’acteurs majeurs des débats des années trente sont en position de responsabilité dans les instances de la Chine populaire. C’est le cas par exemple de Qin Bowei qui devient conseiller au Bureau de médecine chinoise du Ministère de la santé au début des années 50, ou de Lu Yuanlei qui participe à la rédaction des premiers traités institutionnels d’enseignement.

La scientifisation loin d’avoir été imposée politiquement par le régime communiste aux praticiens chinois parait au contraire un acquis préservé et valorisé de leur action collective sous le régime précédent. Il s’agit bien d’une évolution interne débutée dès la fin du XIXème siècle au sein d’une communauté médicale et qui va traverser tous les régimes politiques. Tout Etat moderne contrôle légitimement l’organisation sociale et économique de la médecine. Il peut même exercer momentanément de très fortes contraintes sur les aspects directement savants et techniques, mais ces contraintes ne peuvent qu’être limitées dans le temps et dans l’espace. Sur la longue durée, les objectifs professionnels et éthiques de la médecine, ceux de savoirs plus assurés et de pratiques plus efficaces, sont amenés à reprendre le dessus. La scientifisation s’est révélée possible sur le temps long jusqu’à nos jours : (1) parce que la médecine chinoise était effectivement porteuse d’une dimension rationnelle et d’énoncés de nature scientifique, (2) parce que l’élite de la communauté médicale chinoise étaient convaincue de la science comme valeur et comme méthode. Sans ces prérequis, quel que soit le régime politique, la scientifisation aurait fait long feu.

De même, loin d’être une soumission à la puissance de la médecine occidentale, la scientifisation se réalise au contraire dans la Chine républicaine malgré la forte opposition des médecins de formation occidentale. En l’espace de seulement deux décennies à la chute de l’Empire les praticiens chinois sont amenés à définir collectivement leur relation à la science et à la médecine occidentale. Dans l’analyse de ce débat il ne faut pas oublier que la scientifisation de la médecine occidentale elle-même n’était pas une évidence établie, s’agissant d’un processus récent et constamment en discussion. A peine quelques décennies avant, en 1865, dans son Introduction à la médecine expérimentale, Claude Bernard dénonçait tous les obstacles sociaux, culturels et idéologiques s’opposant à la démarche expérimentale en médecine. Inversement la même année 1929 où Yu Yunxiu demande l’abolition de la médecine chinoise, cette scientificité de la médecine est très fortement contestée en France par René Allendy qui publie « Orientation des idées médicales », manifeste princeps du néohippocratisme, mouvement de remise en question de la science et de la rationalité en médecine [34].

A la question de la scientificité de la médecine chinoise se pose ainsi en miroir celle de la scientificité de la médecine occidentale. Depuis quand la médecine occidentale peut-elle être considérée comme « scientifique » ? Dans quelle mesure l’est-elle pleinement ? Ses énoncés sont-ils aussi solidement établis que le pense Yu Yunxiu ? Yu Yunxiu s’illusionne sur la scientificité de ses propres pratiques, mais tout comme s’illusionnent les pétitionnaires contre les « fake-medicine » dans la controverse qui a traversé les médias ces derniers mois [35]. A quatre-vingts ans d’intervalle ils sont porteurs d’une même vision mythifiée de la science en médecine, leur argumentation est similaire, tout comme leur objectif naïf d’exclusion de la médecine chinoise du champ médical. Cette permanence est révélatrice des enjeux idéologiques et professionnels qui interfèrent constamment avec la question médicale et scientifique en Chine comme en Occident, à l'époque comme maintenant. Dans les débats, en 1929 comme en 2018, la médecine chinoise est d’abord un objet symbolique, une image inversée de la médecine occidentale, elle-même image symbolique de la science et de la modernité. Cette construction fantasmée d'une médecine chinoise irréductiblement non scientifique et non moderne permet à un courant spiritualiste et ésotérique de s’y nicher [36] et à un courant « sceptique », de Yu Yunxiu aux pétitionnaires anti - « fake medicine » de s’y opposer [1]. L’anthropologie post-moderne, elle, y voit la confirmation que la science n’est qu’une construction sociale de la modernité occidentale, et que d’autres cultures ont produit des connaissances de valeur équivalente[24] [1]. Dans ces controverses, la médecine chinoise est un terrain d’affrontement de points de vue divergents sur la science, sa nature et sa valeur. Le présupposé commun de ces points de vue est la mise « hors la science » de la médecine chinoise qui s'accompagne, dans les récits, de l'occultation du rejet de cette assignation par la communauté médicale chinoise.

En réalité, tout comme en Occident, cette communauté a opéré de façon autonome des choix rationnels adaptés à ses objectifs savants et professionnels. La médecine chinoise s’inscrit dans une histoire générale de la médecine, qui s'inscrit elle-même dans une histoire générale des sciences. Ce qui se déroule en Chine autour de 1929 en une ou deux décennies est, sous une forme concentrée, ce qui se déroule en Occident sur un ou deux siècles. La scientifisation est un processus interne en œuvre dans toute la médecine ; ce processus suscite partout et toujours les mêmes tensions en périphérie.

Dr Johan Nguyen

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Références

- Nguyen J. L’interdiction de l’acupuncture en 1822 par l’empereur Daoguang et l’instrumentalisation de l’histoire. Acupuncture & Moxibustion. 2018;17(1):5.

- Wong Chimin, Wu lien-the. History of Chinese Medicine. Tientsin Press. 1936.

- Croizier RC. Traditional medicine in modern China. Cambridge: Harvard University Press. 1968

- Xu Xiaoqun. Chinese professionals and the republican state the rise of professional associations in Shanghai, 1912-1937, Cambridge: Cambridge University Press. 2001.

- Scheid V. Currents of Tradition in Chinese Medicine, 1626–2006. Seattle, WA: Eastland Press.2007.

- Lei HLS. Neither Donkey nor Horse. Medicine in the Struggle over China's Modernity. Chicago: The University of Chicago Press. 2014.

- Andrews B, Brown Bullock M. Medical Transitions in Twentieth-Century China. Bloomington: Indiana University Press. 2014.

- Seidman Y. Chinese Medicine Liberation, Greenwich: Hunyuan Group Inc. 2015

- Chiang H. Historical epistemology and the making of modern Chinese medicine. Manchester: Manchester University Press. 2015;

- Souyri P. Moderne sans être occidental. Paris: 2016.

- Report of the International Plague Conference Held at Mukden, April 1911. Manila: Bureau of Printing. 1912.

- Zhang Zhongmin. Books of physiology and hygiene published in late qing dynasty and their readers. Frontiers of History in China. 2009;4(4):604-31.

- Luxun (trad. Bellassen J, Feng Hanjin, Jouin J et Loi M, préf. Loi M). Cris. Paris: Albin Michel, coll. « Les Grandes Traductions ». 1995.

- Freidson E. La Profession médicale. Paris: Payot. 1984

- Wittorski R. La professionnalisation. Savoirs. 2008;17:9-36.

- Guillemet E. La Médecine et les médecins en Chine. Annales d'Hygiène et de Médecine Coloniales. 1912;15:152-75.

- Unschuld PU. Catalogue de l'exposition "Médecines chinoises", Paris. Montpellier: Indigène Editions. 2001.

- Bretelle-Establet F. La Sante en Chine du Sud (1898-1928). Paris: CNRS Editions. 2002..

- Liu Shi-Jue, Zhu Guo-Qing Yang Li-Ren. [Li Ji Hospital and Li Ji Medical School in the late Qing dynasty]. Knowledge of Ancient Medical Literature. 2003;8(15):4.

- Bretelle-Establet F. The construction of the medical writer’s authority and legitimacy in Late Imperial China through authorial and allographic prefaces. Zeitschrift fur Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin. 2011;19(4):349-90.

- Cao Li-Juan. [A Study on the exploring way performed by the Suzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine]. Chinese Journal of Medical History. 2005;35(1):6.

- Yang XL, Lu M, Chen PP, Zhang JY, Yang ZQ. [TCM Societies in Shanghai during the first half of the 20th century]. Chinese Journal of Medical History. 2012;42(2):84-8.

- Wang Youpeng. A Humanist Analysis on Periodicals of Chinese Medicine from the Late Qing And Republican Periods. Twentieth-Century China. 2015;40(1):67-78

- Faber K. Report on medical schools in China Geneva: League of Nations. 1931.

- Yip KC. Health and Nationalist Reconstruction: Rural Health in Nationalist China, 1928–1937. Modern Asian Studies. 1992; 26(2): 395-15.

- Feray A. Poste médical de Yun-Nan-Fou (Chine), Annales d'hygiène et de Médecine Coloniales. 1910;13:373-410.

- Chinese Medical Register. Chinese Medical Journal. 1932;46(9):927-964.

- Macé M. Médecins et médecines dans l'histoire du Japon. Paris: Les Belles Lettres. 2013.

- Soulié de MorantG, Sakurazawa Y. Acupuncture et médecine chinoise vérifiées au Japon. Paris: Le Francois.1934.

- Porkert M. Chen Lifu und die chinesische medizin. Chinesische Medizin. 1989;4(1):16-7.

- Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis. Wien: Artur Wolf Verlag. Wien 1929.

- Practionners of native medicine. Chinese Medical Journal. 1935;49(5):495-6.

- White A, Ernst E. A Brief history of acupuncture. Rheumatology (Oxford). 2004;43(5):662-3.

- Nguyen J. La Réception de l'acupuncture en France, une biographie revisitée de George Soulié de Morant (1878-1955), Paris: L'Harmattan. 2012.

- https://fakemedecine.blogspot.com/

- Nguyen J. Rompre avec le discours ésotérique dans notre champ professionnel : un impératif éthique. Acupuncture & Moxibustion. 2017;16(1):67-78. .

Annexe . Résolution de Yu Yunxiu, 25 février 1929 (d’après la traduction anglaise de Wong [2, page 162-3]).

Objet: abolir la pratique ancienne afin d'éliminer les obstacles à la médecine et à la santé publique.

Motifs : La médecine d'aujourd'hui est passée du stade curatif au stade préventif, de la médecine individuelle à la médecine collective, de la médecine personnelle à la médecine communautaire. Les services modernes de santé publique reposent entièrement sur les connaissances médicales scientifiques avec le soutien politique approprié. Je me propose ici de présenter quatre raisons sur l'opportunité d'abolir la pratique autochtone

Premièrement: la médecine ancienne de Chine adopte les doctrines du principe Yin Yang, des cinq éléments, des six atmosphères, des viscères et des trajets des vaisseaux. Ce sont de pures spéculations qui n'ont pas le moindre brin de vérité.

Deuxièmement: pour le diagnostic, ils (les praticiens de l’ancienne médecine) dépendent entièrement des signes du pouls, divisant arbitrairement une partie de l'artère en trois - pouce, « coudée » et barrière - correspondant aux organes internes. De telles théories absurdes sont trompeuses pour eux-mêmes et pour les autres. Elles peuvent être classées dans la même catégorie que l’astrologie.

Troisièmement: Puisqu'ils ne connaissent pas fondamentalement le diagnostic, il leur est impossible de certifier les causes des décès, de classer les maladies, de combattre les épidémies, pour ne pas dire que l'eugénisme et l'amélioration de la race sont au-delà de leur conception. Ils sont donc incapables d'assumer la grande responsabilité de problèmes aussi importants que les conditions d'existence de la population et ses progrès, et ainsi d'aider le gouvernement.

Quatrièmement: L'évolution de la civilisation est du surnaturel à l'humain, du philosophique au pratique. Alors que le gouvernement s'efforce de combattre la superstition et d'abolir les idoles afin d'amener la pensée du peuple vers la voie appropriée de la science, les praticiens de l’ancienne médecine trompent quotidiennement les masses avec leur guérison par la foi. Pendant que le gouvernement éduque le public sur les avantages de la propreté et de la désinfection et sur le fait que les microbes sont à l'origine de la plupart des maladies, les praticiens de l’ancienne médecine diffusent des théories telles que « quand on attrape froid en hiver, la typhoïde apparaît au printemps » ; « quand on souffre de la chaleur en été, la malaria apparaît en automne ». Ces pensées réactionnaires sont le plus grand obstacle au progrès scientifique.

En bref, tant que les praticiens autochtones ne disparaitront pas, les pensées de de la population ne pourront changer, de nouvelles réformes ne pourront être introduites et les mesures de santé publique seront impossibles à réaliser. J'ai étudié cette question depuis plus de dix ans, je connais les tenants et aboutissant du système autochtone et j'ai écrit de nombreux articles à ce sujet. Dans l'intérêt de l'amélioration de la race et de l'amélioration des conditions d’existence de la population, nous ne pouvons éviter d'employer des moyens radicaux pour traiter cette question. C'est un problème national et non l’opinion d'un individu. Maintenant, c'est le tournant. Je vous prie, messieurs, d'examiner cette proposition.

Notes

[1] L’expression « guo yi » pour désigner la médecine chinoise a le sens de médecine « nationale » mais aussi un sens péjoratif traduit en anglais par « native medicine » (médecine autochtone ou indigène [2]) ou par « Old [Chinese] medicine » (vieille médecine [chinoise] [5,8].

[2] Analysant les biographies de 422 médecins publiées dans les chroniques locales (difangzhi) des trois provinces du Sud, Yunnan, Guangxi et Guangdong, à partir de 1875 (ère Guanxu) Florence Bretelle-Establet montre que seuls quatre praticiens avaient reçu une formation au sein d'établissements équivalents à une école de médecine [18].

[3] Les exemples sont multiples dans les livres médicaux de paragraphes dénonçant les charlatans et les superstitions populaires.

[4] Comme le rappelle l’exemple de la querelle sur le vitalisme entre Montpellier et Paris au XIXème siècle.

[5] Florence Bretelle-Establet souligne que cette question est abordée dans la plupart des préfaces des livres médicaux de la fin de la dynastie Qing [20].

[6] E, 1931, le médecin danois Faber rédige un rapport sur la situation médicale en Chine à la demande du gouvernement chinois et dans le cadre de la Société des Nations,

[7] Dans le premier numéro du China Medical Missionary Journal à côté des articles spécifiquement médicaux figurent des articles comme « L'Aspect évangélique d'une mission médicale » ou « Le Travail médical comme aide aux Missions ».

[8] 41 américains et 33 britanniques [2].

[9] On dénombre à Shanghai 1.182 médecins pour une ville de 1.5 millions d'habitants soit le standard d'une ville européenne [4].

[10] Alors que la plus haute densité médicale en occident était de 1 pour 800h aux USA. En 1931 Faber dénombre 3.000 praticiens à Shanghai pour 1.5 millions d'habitants (1 pour 500h), en 1908 Feray comptabilise 400 praticiens à Kunming alors peuplé de 80.000 habitants (1 pour 200h) [26]. Mais cette pléthore parait inhérente à l’impossible distinction entre médecine savante et médecine populaire.

[11] En 1935 sur 5390 médecins recensés, 83% ont été formés en Chine et 17% à l’étranger.

[12] En 1935 13% des médecins sont des étrangers.

[13] La sinisation concerne les structures mais également la terminologie médicale du fait de l’absence de nomenclature chinoise unifiée. En 1934 dans un quart des écoles de médecine l'enseignement se fait intégralement en langue étrangère anglais, allemand français ou japonais [2].

[14] « Selon Merton (1957), la professionnalisation désigne le processus historique par lequel une activité (occupation) devient une profession du fait qu’elle se dote d’un cursus universitaire qui transforme des connaissances empiriques acquises par l’expérience en savoirs scientifiques appris de façon académique et évalués de manière formelle sinon incontestable » [15].

[15] L‘absence d’habilitation des écoles de médecine au niveau national n'empêche pas les initiatives locales de certification et d’enregistrement des praticiens notamment pour des raisons fiscales. A la fin de l’empire, en 1908 avait été mis en place temporairement à Nanjing un processus de certifications de 900 praticiens traditionnels avec un classement en cinq niveaux, les deux derniers étant interdits d’exercer [2]. Mais la question concerne également les praticiens de médecine occidentale. En 1926 à Shanghai 400 sont enregistrés à côté de 1.300 praticiens traditionnels sur la base de compétences professionnelles [2].

[16] La commission de l’éducation énonce « L'objectif n'est pas d'imposer des restrictions injustes aux praticiens de l'ancien, mais d'élever le niveau de l'éducation médicale afin de "se conformer aux progrès du monde". C'est par des moyens tels que les mesures de santé publique et la médecine préventive que les actions peuvent être efficacement menées. Par conséquent, la demande d'un règlement distinct pour les écoles de médecine autochtones ne peut être considérée » [2].

[17] Le décret du 18 aout 1874, sous l’ère Meiji, vise à couper les ponts avec la médecine traditionnelle en adoptant un système exclusivement occidental via le contrôle étatique de la compétence professionnelle. Un certain nombre de dérogation étaient néanmoins admises pour les praticiens traditionnels qui leur permirent de survivre |28]. Yukikaku Sakurazawa [Georges Oshawa] évoque dans son livre coécrit avec Soulié de Morant « la célèbre loi tyrannique » à propos de ce décret [29] .

[18] Chen Lifu (1900-2001), secrétaire de Tchang Kaï-chek, puis ministre de l’éducation de 1938 à 1944 |30].

[19] La thérapeutique par acupuncture fait partie du cursus avec 64 heures en 4ème année et stage hospitalier en 5ème année [8].

[20] Observons que 1929 est aussi l’année de la publication du « Manifeste du Cercle de Vienne », texte clé de l’épistémologie sur la question des critères de la science [31].

[21] Durant la période républicaine est publiée par exemple la revue « Médecine Sino-Occidentale ».

[22] Tan Cizhong dans son texte « Corrections à l’ébauche de plan de Lu Yuanlei » précise : « ce projet d'ébauche est assez similaire à mon opinion ; cependant, il y a quelques erreurs de texte qui devraient être corrigées » [8]). Il s’agit plus de précisions, de reformulations et commentaires ne modifiant pas radicalement le texte.

[23] Dans les débats apparaissent des enjeux commerciaux entre l’industrie pharmaceutique occidentale et les organisations professionnelles de l’herboristerie chinoise, Yu Yunxiu étant accusé de compromission avec les intérêts étrangers.

[24] La plupart des historiens ou des anthropologues qui ont documenté l’histoire de la médecine durant la période républicaine interprètent la scientifisation comme un processus dépréciatif externe subi et non comme un processus interne autonome et revendiqué. Il nous est ainsi parlé de l’imposition « avec force de l'idéologie dominante du scientisme à la médecine chinoise» [6] ou de « la subordination de la médecine chinoise à un point de vue scientifique du monde » [9].

Autoportrait à Saint Remy (septembre 1889)

Autoportrait à Saint Remy (septembre 1889)

Portrait du docteur Gachet (juin 1890)

Portrait du docteur Gachet (juin 1890)