Pratique de l’acupuncture

Consensus d’experts sur le traitement par acupuncture de la gonarthrose

Dans une pathologie donnée, il est tout à fait usuel d’observer de grandes variations de pratique. Pour réduire ces variations (dont une partie peut être considérée comme non justifiée), des consensus d’experts sont utilisés pour élaborer des recommandations de bonne pratique.

Méthode Delphi

La méthode Delphi est une méthode des plus courantes pour formaliser ce consensus [1,2]. Il s’agit d’obtenir un avis final unique et convergent d’un groupe d’experts et d’en évaluer le degré de convergence. Le principe est d’interroger les experts sur la base d’un questionnaire auto-administré, de manière itérative (deux à quatre tours) et interactive, sans communication directe entre eux. L’anonymat est garanti, minimisant ainsi le risque d’une prise de pouvoir par certains individus ou sous-groupes d’individus.

Les résultats d’un premier questionnaire sont communiqués à chaque expert et sont accompagnés d’une synthèse des tendances générales et particulières, des avis et des justifications. Dès lors chacun est invité à réagir et à répondre à un deuxième questionnaire élaboré en fonction des premiers avis recueillis, et ainsi de suite jusqu’à l’obtention d’une convergence aussi forte que possible des réponses.

Les experts doivent être des experts qualifiés, ayant une compréhension claire de la problématique abordée, représentatifs des connaissances et/ou des perceptions actuelles, relativement impartiaux et indépendant des pressions commerciales ou autres.

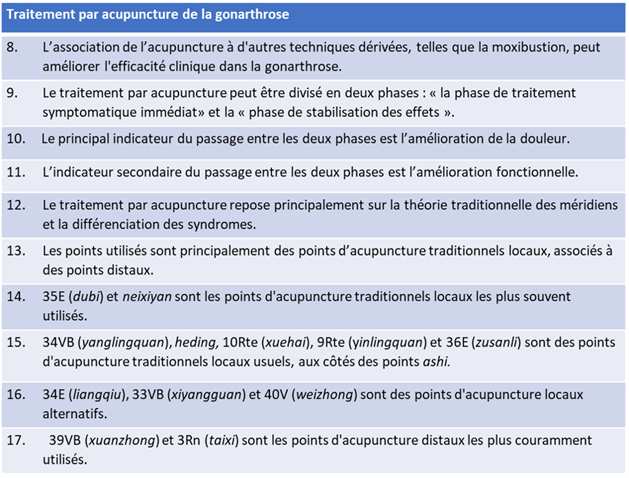

Traitement par acupuncture de la gonarthrose

Une étude utilise ainsi la méthode Delphi pour établir des recommandations sur le traitement par acupuncture de la gonarthrose [3]. Le pilotage est assuré par un groupe de base constitué de quatre chercheurs issus des universités de médecine chinoise de Beijing et du Shandong : un expert acupuncteur, deux méthodologistes et un secrétaire. Une liste de 100 experts potentiels dans le domaine du traitement par acupuncture de la gonarthrose a été établie. Cette liste n’incluait que des experts chinois : auteurs ayant publié des articles sur le sujet, auteurs de manuels et membres de la China Association of Acupuncture-Moxibustion. 52 ont accepté de participer à l’étude, constituant le panel d’experts.

Une première liste d’énoncés (items) a été établie par le comité de pilotage à partir :

- des données probantes dans le domaine : analyse de protocoles d’acupuncture dans les essais contrôlés randomisés évaluant l’acupuncture dans la gonarthrose.

- d’une enquête multidisciplinaire préalable sur un groupe de 85 acupuncteurs et non-acupuncteurs visant à identifier et lister les différentes problématiques cliniques possibles.

Cette liste d’énoncés a été soumise ensuite à trois experts du panel lors d’entretiens semi-structurés, ce qui a abouti à une liste initiale de 28 énoncés. Enfin, ces énoncés ont été soumis à l’ensemble du panel des 52 experts en trois tours successifs au cours desquels les participants ont formulé leur accord ou désaccord, proposé des reformulations ou des ajouts d’énoncés. Ce processus itératif et interactif a permis l’émergence de nouveaux points de vue et une meilleure compréhension du sujet. L’accord ou désaccord était exprimé sur une échelle de type Likert à neuf points (score 1 = désaccord fort, score 9 = accord fort). Pour chaque énoncé, un consensus est considéré comme établi si la médiane des scores est ⩾ 8 et si plus de 70% des scores sont ⩾ 7.

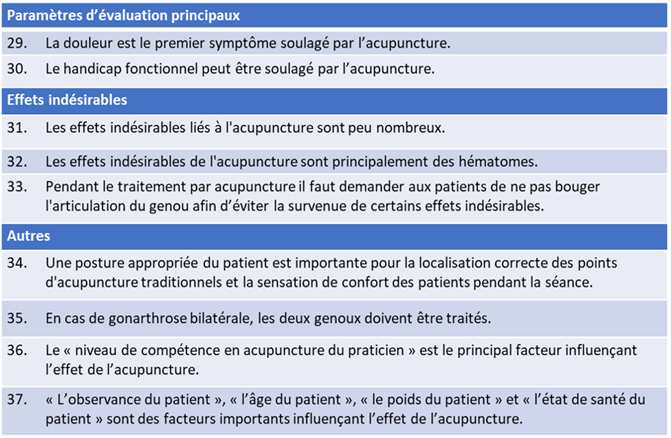

Finalement, 37 énoncés ont été retenus et 8 exclus, portant sur : (1) les principes thérapeutiques, (2) le traitement par acupuncture proprement dit, (3) la dose d’acupuncture (intensité, durée et rythme des séances), (4) les critères d’évaluation principaux, (5) les effets secondaires et (6) divers.

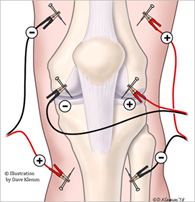

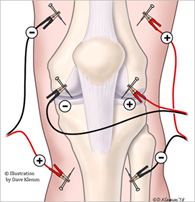

Principes de traitement

Figure 1. Principes de traitement : indications de l’acupuncture.

Les « principes de traitement » (figure 1) sont en fait les indications en distinguant l’acupuncture comme traitement principal et l’acupuncture comme traitement complémentaire en fonction du grade à la classification radiologique de Kellgren-Lawrence. Cette distinction apparait comme bien formelle et sans réel caractère opératoire. Si on analyse comparativement les niveaux de preuve respectifs de l’acupuncture, des thérapeutiques médicamenteuses et non-médicamenteuses, la classification de l’acupuncture comme thérapeutique complémentaire dans l’arthrose évoluée ne semble pas justifiée [4].

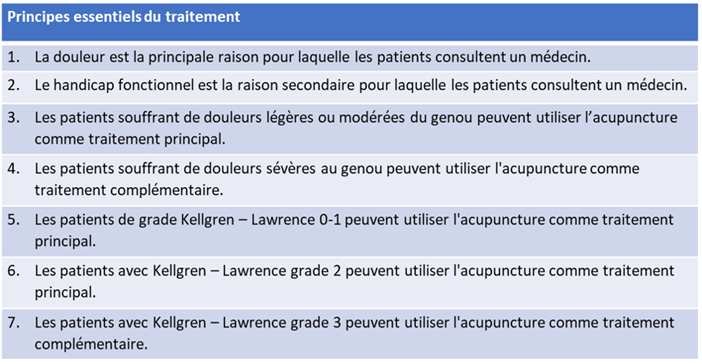

Traitement par acupuncture

L’énoncé 8 disant que l’association de l’acupuncture à d’autres techniques comme la moxibustion peut améliorer l’efficacité est très vague et sans grande valeur opératoire. Effectivement de nombreuses modalités techniques d’acupuncture (entendue comme terme générique) peuvent être utilisées dans la gonarthrose [5]. Une revue systématique (RS) comparant l’efficacité de cinq modalités conclut à la supériorité de l’électroacupuncture et de l’aiguille de feu par rapport à l’acupuncture simple [6].

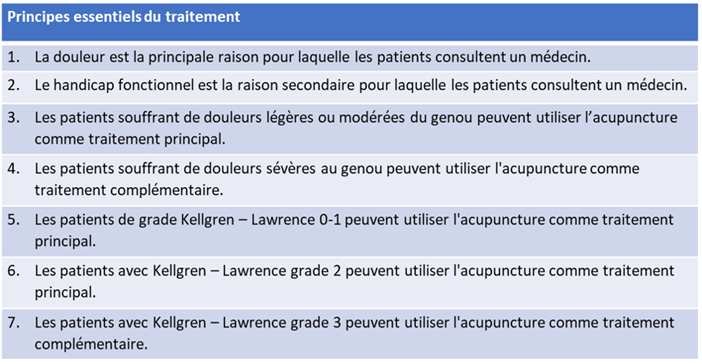

Figure 2. Traitement par acupuncture : « phases » et choix des points.

Ces données paraissent confirmées par deux autres RS portant spécifiquement sur l’électroacupuncture [7] ou l’aiguille de feu [8]. De nombreuses autres techniques ont fait l’objet d’une évaluation positive dans le domaine de la gonarthrose ; mais d’une façon générale la qualité des études ne permet pas de conclusion ferme : la moxibustion [9], les aiguilles chauffées [10], les saignées au niveau des points [11], l’acupotomie [12], l’api-acupuncture [13]. Dans la recommandation d’une technique l’évaluation de son efficacité est bien sûr centrale mais il faut tenir également compte d’autres paramètres :

- la sécurité : à l’évidence le risque d’effets indésirables ne parait pas équivalent ;

- l’adhésion du patient notamment vis-à-vis des techniques paraissant agressives (acupotomie, aiguille de feu) ;

- la maitrise technique du praticien (sa formation et ses compétences opératoires) ;

- la faisabilité de la technique en fonction des lieux (la moxibustion nécessite des locaux adaptés) et de la disponibilité des dispositifs nécessaires ;

- le coût praticien (formation, durée de l’acte, investissement matériel) et le coût patient.

Les énoncés 9 à 11 sont de bon sens, mais utiles à formuler. L’énoncé 12 sur la théorie des méridiens et la différenciation des syndromes comme base principale du traitement pose question parce que cette affirmation ne se retrouve pas traduite explicitement dans le choix des points. A l’analyse des pratiques dans la gonarthrose on retrouve bien sûr des traitements selon les méridiens et selon la différenciation des syndromes, mais la pratique la plus usuelle est l’utilisation de points locaux ou locaux-distaux sans référence directe aux méridiens ou aux zheng. Cela confirme que traitement selon les zheng ou selon les méridiens sont des options thérapeutiques et non un cadre impératif [14].

Les énoncés 13 à 17 portent sur le choix des points. L’énoncé 13 parait préconiser une association de point locaux et de points distaux. Les données probantes en acupuncture, toutes pathologies confondues, vont en ce sens : l’association est supérieure aux points locaux seuls [15]. Par contre dans les douleurs musculo-squelettiques l’utilisation de points locaux seuls est équivalente aux points distaux seuls, l’intérêt de leur association restant indéterminée [16].

Les points locaux cités paraissent consensuels. Cette liste est quasiment identique à celle issue d’une analyse des protocoles de 16 essais contrôlés randomisés (ECR) ou encore de 20 traités d’enseignement d’acupuncture [17]. Mais observons qu’il s’agit tout simplement de la citation de l’intégralité des points locaux des faces antérieure et latérales du genou auxquels s’ajoutent les points ashi et deux points curieux (heding et xiyan).

Un élément à noter est la distinction et la hiérarchisation de trois groupes de points locaux en fonction de ce qui semble être une fréquence d’usage : les deux xiyan (35E et neixiyan) comme points principaux, 34VB (yanglingquan), heding, 10Rte (xuehai), 9Rte (yinlingquan), 36E (zusanli) et ashi comme points usuels, 34E (liangqu), 33VB (yangguan) et 40V (weizhong) comme points secondaires. A noter qu’une étude clinique montre qu’il n’y a pas de différence d’efficacité entre l’utilisation des deux xiyan seuls et une association (xiyan) + (36E, 34E, 9Rte, 10Rte) [18].

Les données apparaissent plus discordantes sur les points distaux : dans les ECR, le 6Rte (sanyinjiao) est le plus utilisé alors que le panel d’experts ne l’a pas retenu (figure 5). Inversement 39VB (xuanzhong) et 3Rn (taixi) cités dans le consensus d’experts se retrouvent rarement dans les ECR comme dans les manuels d’enseignement [17]. Une utilisation prédominante de la différenciation des zheng ou de la théorie des méridiens aurait conduit à des choix de points distaux sensiblement différents.

Dose de l’intervention

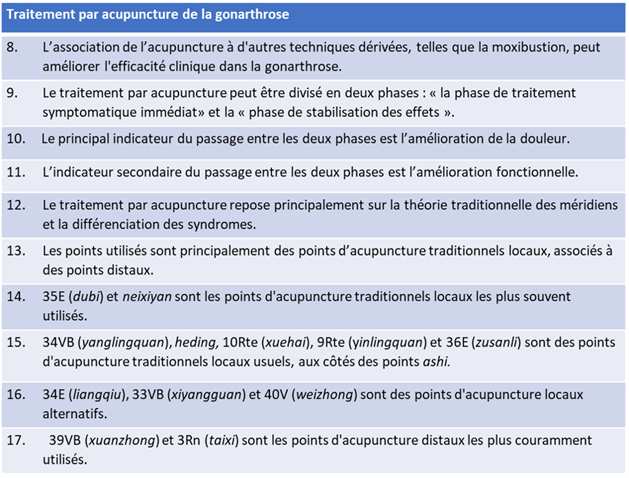

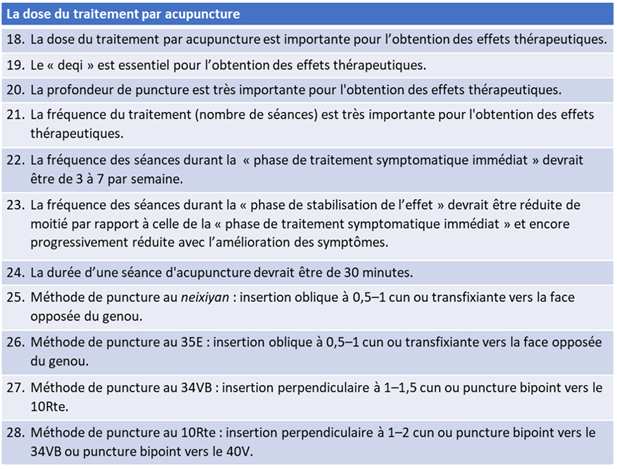

Figure 3. Traitement par acupuncture : dose de l’intervention.

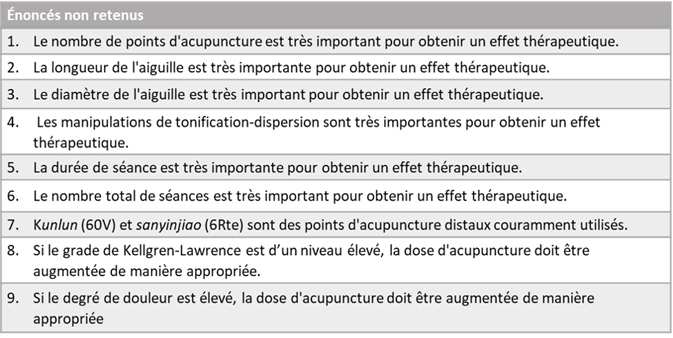

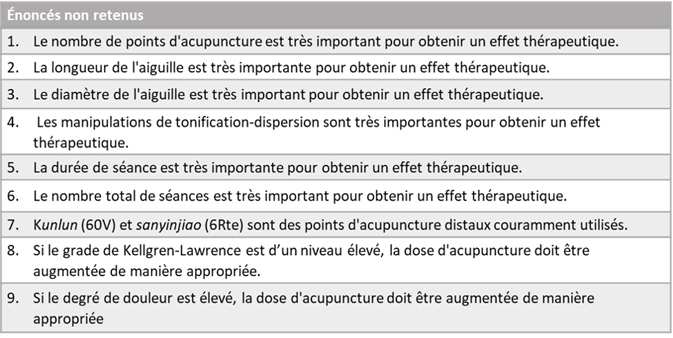

Les experts classent le deqi et la profondeur de puncture dans le cadre de la dose d’acupuncture (la posologie). Le deqi est énoncé comme un élément essentiel de l’efficacité thérapeutique (énoncé 19). Mais si cela est montré dans certaines pathologies (dysménorrhées, [19]), ce n’est pas le cas si on réunit l’ensemble des pathologies [20]. Les profondeurs de puncture données sont classiques, mais il est également évoqué la possibilité de puncture profonde, transfixiante en direction de la face opposée de l’articulation. Il nous semble que cette technique ne devrait être recommandée que si elle montre une supériorité par rapport à une puncture usuelle. Les experts n’ont pas retenu l’énoncé sur l’importance des notions de tonification/dispersion de même que celui sur l’importance du nombre de points utilisés (figure 5). Sur ce dernier élément, effectivement, comme nous l’avons vu, une étude clinique montre qu’il n’y a pas de différence entre un protocole à deux points versus six points [18].

Concernant la durée des séances il est recommandé une durée de séance de 30 minutes, mais inversement l’énoncé sur l’importance du paramètre n’a pas été retenu (figure 5). La fréquence des séances proposées est une par jour à une tous les deux jours. C’est un rythme plus élevé que celui relevé dans les essais cliniques (le plus souvent deux séances / semaine) [17].

Curieusement aucune indication sur le nombre de séances n’est donnée, et l’énoncé sur l’importance de ce paramètre n’a pas été retenu (figure 5). Dans les études cliniques le nombre le plus usuel est de 10-15 séances [17]. Dans une revue systématique sur la douleur chronique, les auteurs concluent que la durée d’un traitement par acupuncture doit être d’au moins de 5 semaines, et que les meilleurs résultats sont obtenus avec 11 semaines ou plus [21].

Il n’est pas retenu la nécessité d’augmenter la posologie en cas de douleur sévère ou de grade élevé au score de Kellgren-Lawrence (figure 5).

Autres paramètres

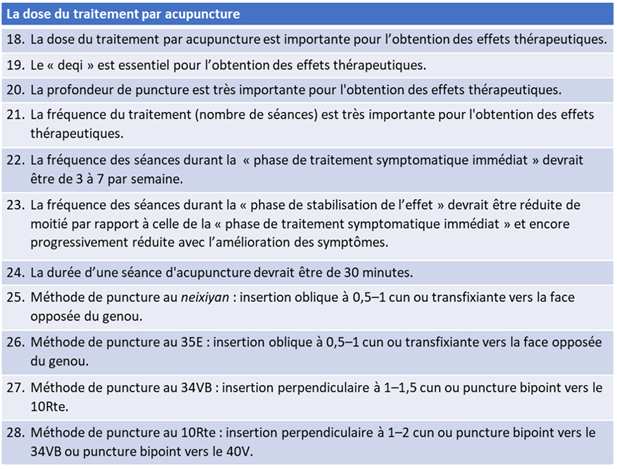

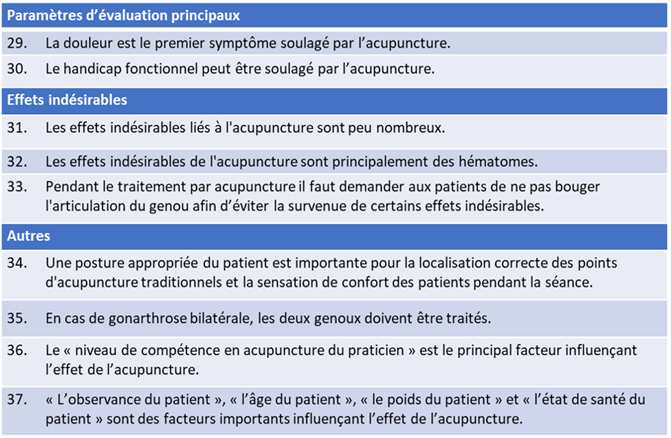

Figure 4. Critères d’évaluation, effets indésirables et autres.

Énoncés non retenus

Figure 5. Enoncés non retenus.

Conclusions

L’intérêt premier de ce consensus d’experts est de lister, classer et formuler un ensemble de problématiques quant à la pratique de l’acupuncture. Les réponses apportées ne font bien sûr que refléter l’avis des participants, mais elles nous amènent à réfléchir sur notre propre pratique.

Il apparait clairement que toutes les pratiques sont facilement décomposables en différents éléments et que ces éléments sont indépendants les uns des autres posant chacun une question spécifique (par exemple l’intérêt du deqi n’est pas lié à la définition de la durée optimale d’une séance d’acupuncture). Le point de vue d’une « vraie » acupuncture traditionnelle qui porterait en elle la connaissance de tous les paramètres est mis à distance. Une réponse solide à chacune des questions posées ne peut venir que de la recherche clinique et expérimentale.

|

Dr Olivier Goret

Conflit d’intérêt : aucun

|

Dr Johan Nguyen

Conflit d’intérêt : aucun

|

Références

- Dalkey NC. The Delphi Method. An Experimental Study of Group Opinion. Dalkey NC. The Delphi method: An experimental study of group opinion. Santa Monica, CA: Rand Corporation. 1969.

- Linstone HA, Turoff M. The Delphi Method, Techniques and applications, New Jersey Institute of Technology. 2002.

- Sun N, Wang LQ, Shao JK, Zhang N, Zhou P, Fang SN, Chen W, Yang JW, Liu CZ. An expert consensus to standardize acupuncture treatment for knee osteoarthritis. Acupunct Med. 2020;38(5):327-334.

- Nguyen J. L’acupuncture dans l’arthrose périphérique : des recommandations positives de l’American College of Rheumatology qui posent question. Acupuncture preuves & pratiques. Juin 2020. https://gera.fr/lacupuncture-dans-larthrose-peripherique-des-recommandations-positives-de-lamerican-college-of-rheumatology-qui-posent-question/

- Cheng Jie, Tang Wei, Fang Hui-Ling. [The application of special acupuncture therapies on knee osteoarthritis]. Journal of Clinical Acupuncture and Moxibustion. 2011;27(3):66.|

- Li S, Xie P, Liang Z, Huang W, Huang Z, Ou J, Lin Z, Chai S. Efficacy Comparison of Five Different Acupuncture Methods on Pain, Stiffness, and Function in Osteoarthritis of the Knee: A Network Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2018.

- Chen N, Wang J, Mucelli A, Zhang X, Wang C. Electro-Acupuncture is Beneficial for Knee Osteoarthritis: The Evidence from Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. American Journal of Chinese Medicine. 2017;45(5):965-985.

- Ko H, Yoo J, Shin J. A Systematic Review and Meta-Analysis of Fire Needling Treatment for Knee Osteoarthritis: Focused on Comparative Studies with Manual Acupuncture Treatment during Recent Five Years. Korean Journal of Acupuncture. 2019;36(2):104-114.

- Yuan T, Xiong J, Wang X, Yang J, Jiang Y, Zhou X, Liao K, Xu L. The Effectiveness and Safety of Moxibustion for Treating Knee Osteoarthritis: A PRISMA Compliant Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Res Manag. 2019.

- Zhang Jiwei, Deng Qiang, Yang Zhenyuan, Zhang Yanjun, Wang Peng, Guo Tiefeng. [Meta Analysis of Randomized Controlled Trials of Warming Needle Moxibustion for Knee Osteoarthritis]. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine. 2018;11:2049-2054.

- Fan Si-Qi, Zeng Ping, Liu Xiong, Chen Jin-Long, Nong Jiao. [A Meta-analysis of Pricking Blood Therapy combined with Acupuncture in the Treatment of Knee Osteoarthritis]. Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;2:119-123.

- Zhang Lei, Wei Mubin, Liu Aifeng. [Meta-analysis of acupotomy versus acupuncture for knee osteoarthrits]. Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;3:253-7.

- Li Shaowei, Huang Weihan, Pan Yuanle, Ou Jinming, Huang Zhanhui, Liu Haifeng, Huang Mengfen. [A Meta-analysis of Bee-sting Acupuncture in the Treatment of Knee Osteoarthritis]. Guangming Journal of TCM. 2018;5:693-696.

- Nguyen J. La différenciation des zheng comme option thérapeutique. Acupuncture Preuves & Pratiques. Juin 2020. https://gera.fr/la-differenciation-des-zheng-comme-option-therapeutique/

- Yu Peixun, Gao Bing, Xia Yujun. Meta-analysis of the effect of distal or local point selection on acupuncture efficacy. World Journal of Acupuncture-Moxibustion. 2018;28(2):44.

- Wong LIT Wan D, Wang Y, Xue CC, Wang LP, Liang FR, Zheng Z. Local and distant acupuncture points stimulation for chronic musculoskeletal pain: a systematic review on the comparative effects. Eur J Pain. 2015.

- Purepong N, Jitvimonrat A, Sitthipornvorakul E, Eksakulkla S, Janwantanakul P. External validity in randomised controlled trials of acupuncture for osteoarthritis knee pain. Acupuncture in Medicine. 2012;30(3):187-94.

- Goret O, Nguyen J. Gonarthrose : l’électro-acupuncture locale sur deux points paraît équivalente à l’électro-acupuncture locale sur six points. Acupuncture & Moxibustion. 2009;8(3):176.

- Wang Y, Sun J, Zhang Z, Cao H, Wang P, Zhao M, Hu N, Wu G, Hu S, Zhu J. [Impact of deqi on acupoint effects in patients with primary dysmenorrhea:a systematic review of randomized controlled trials]. Chinese Acupuncture and Moxibustion. 2017;37(7):791-797.

- Zhang S, Mu W, Xiao L, Zheng WK, Liu CX, Zhang L, Shang HC. Is deqi an indicator of clinical efficacy of acupuncture? A systematic review. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:750140.

- Li C, Pei Q, Chen Y, et al. The response-time relationship and covariate effects of acupuncture for chronic pain: a systematic review and model-based longitudinal meta-analysis. Eur J Pain. 2020.